Erinnerungen an das Kriegsende in Berlin

DIGITALISIERUNG PRIVATER DOKUMENTE UND FOTOS

Am 8. Mai 1945 endeten die nationalsozialistische Diktatur und der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Berlin war bereits am 25. April 1945 von der Sowjetischen Armee eingeschlossen worden. Am 2. Mai hatten sich in der Stadt die deutschen Truppen ergeben und die Kämpfe waren fast überall in Berlin vorbei.

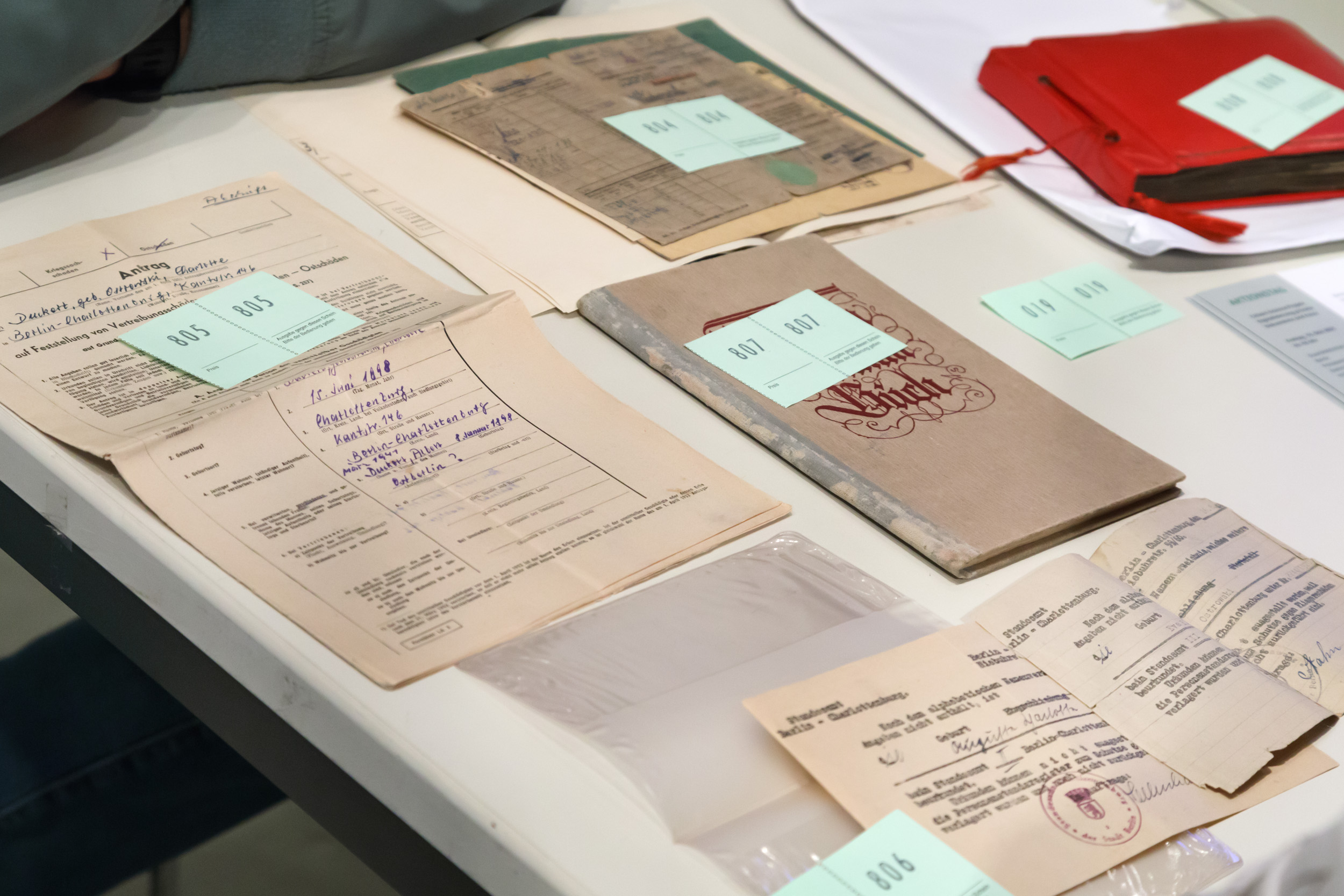

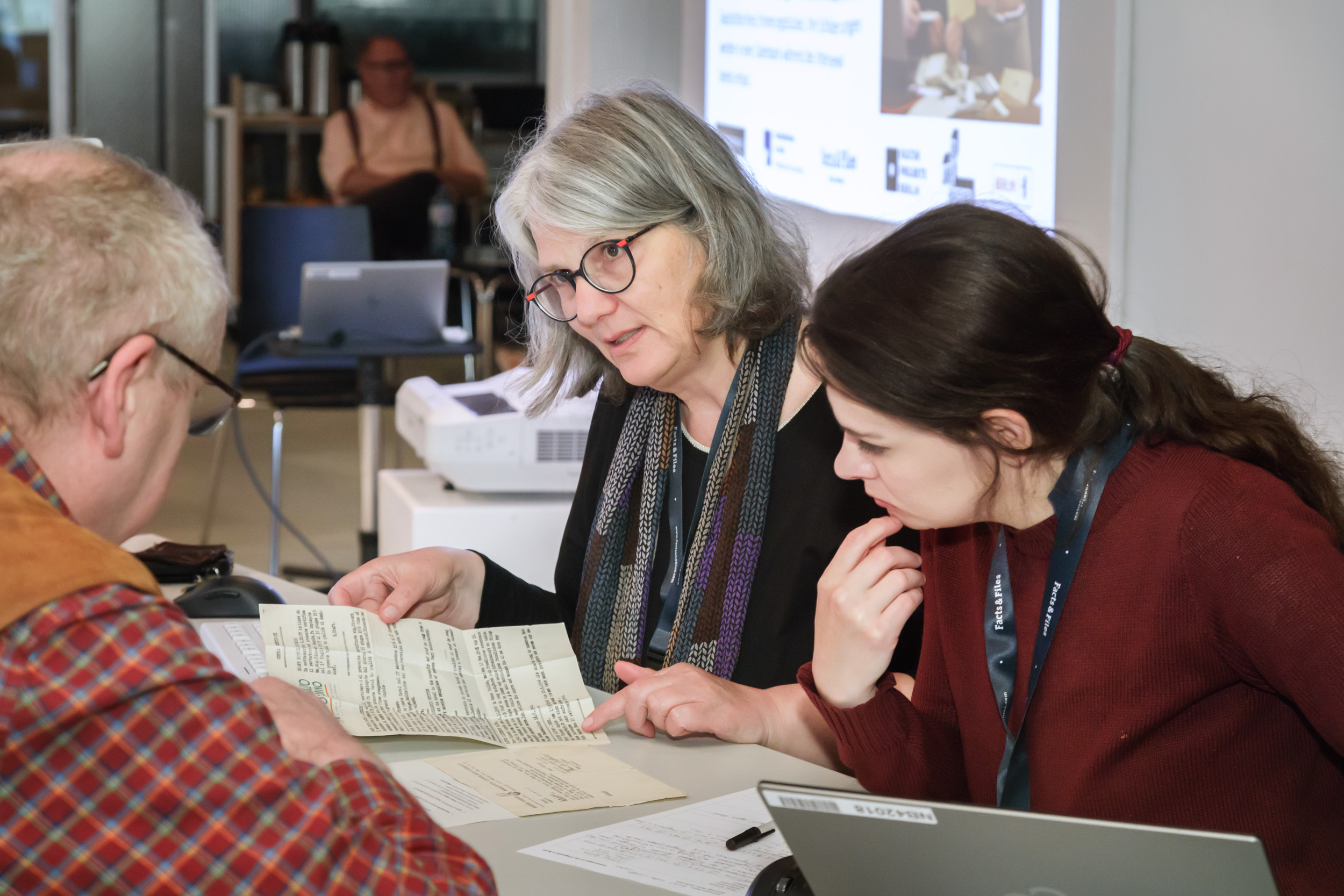

Anlässlich des 80. Jahrestages des Kriegsendes haben die Staatsbibliothek zu Berlin und Facts & Files ein Citizen-Science-Projekt gestartet, in dem private Dokumente und Fotos aus der Nachkriegszeit (1945–1950) digitalisiert und online gestellt werden.

Am 16. Mai 2025 fand in der Staatsbibliothek ein Aktionstag statt, an dem Briefe, Fotos, Tagebücher oder andere persönliche Dokumente digitalisiert werden konnten.

Bis zum 30. Juni 2025 konnten Sie Ihre Dokumente hier selbst hochladen. Der Upload ist jetzt abgeschlossen.

Insgesamt wurden bei dem Aktionstag oder über die Online-Option über 95 Beiträge mit knapp 2000 digitalen Bildern hochgeladen. Diese wurden zusammen mit den Informationen zu den darin dokumentierten Ereignissen und Personen anschließend auf dieser Seite online öffentlich zugänglich gemacht und können nun transkribiert werden.

Möchten Sie mitmachen? Melden Sie sich an und fangen an die spannenden Dokumente zu entziffern und zu beschreiben!

Zusätzlich finden Workshops in der Staatsbibliothek Berlin statt:

Stabi Projektseite

27. November 2025, 15–16:30 Uhr, Haus Unter den Linden, Raum Oxford

3. Dezember 2025, 12–13:30 Uhr, online

11. Dezember 2025, 15–16.30 Uhr, Haus Unter den Linden, Raum Oxford

Der Aktionstag war Teil der Berliner Themenwoche „80 Jahre Kriegsende – Befreiung Europas vom Nationalsozialismus“, einer Kooperation mit Kulturprojekte Berlin, gefördert durch das Land Berlin.

MEMORIES OF THE END OF THE WAR - PEACE IN EUROPE

Digitisation of private documents and photos

To commemorate the 80th anniversary of the end of the Second World War, the Berlin State Library and Facts & Files have launched a citizen science project in which private documents and photos from the post-war period (1945–1950) are being digitised and made available online.

On 16 May 2025, a collection day was held at the Berlin State Library, during which letters, photos, diaries and other personal documents could be digitised. Until 30 June 2025 is was possible to upload documents yourself. Now the upload is closed. Over 95 contributions with nearly 2000 pages were uploaded.

Together with information about the events and people documented in them, they were made publicly available on this page.

Would you like to participate? Then register here on Transcribathon.eu and start transcribing!

Welche Dokumente und Erinnerungsstücke könnten Sie beitragen?

In vielen Familien finden sich in Schubladen und Kisten Dokumente aus der Nachkriegszeit. In diesem Projekt werden Zeugnisse gesammelt, die diese Zeit vom Kriegsende bis etwa 1950 dokumentieren. Dabei kann es sich um schriftliche Dokumente wie Tagebücher, Briefe, Kalender, Passierscheine, Kennkarten, Fotos, Bezugsscheine, Fahrkarten, Entlassungs- und Rückkehrbescheinigungen aus der Kriegsgefangenschaft, Bewerbungsunterlagen, Wohnungszuweisungen oder auch um Gegenstände wie Kinderspielzeug, Koffer und andere Erinnerungsstücke aus dieser Zeit handeln.

Wenn Sie etwas aus Ihrer Familie besitzen und auch einige Informationen dazu gesammelt haben, können Sie die Objekte am 16. Mai 2025 zur Digitalisierung in die Staatsbibliothek bringen. Sie können die Objekte aber auch selbst in einer Auflösung von mindestens 300 dpi fotografieren oder scannen. Bitte speichern Sie die Aufnahmen als Bilddatei in den Formaten jpg, png oder tiff ab. Anschließend können Sie die Dateien und Geschichten hier hochladen. Eine Anleitung dafür finden Sie hier.

Zu den nebenstehenden familiären Fundstücken gehört ein Küchenkalender für das Jahr 1945, dort sind von Erna Drauschke die Bombenangriffe auf Berlin, der Tag der Evakuierung zur Kinderlandverschickung nach Manebach in Thüringen, die Besetzung Manebachs durch die Amerikaner und das Kriegsende vermerkt worden. Abgebildet ist auch eine Postkarte ihres Ehemannes, die er am 8. Mai 1945 aus Lübeck nach Manebach geschickt hat. Sie kam erst im September 1945 dort an, als Erna Drauschke mit ihrem Sohn schon wieder in Berlin war.

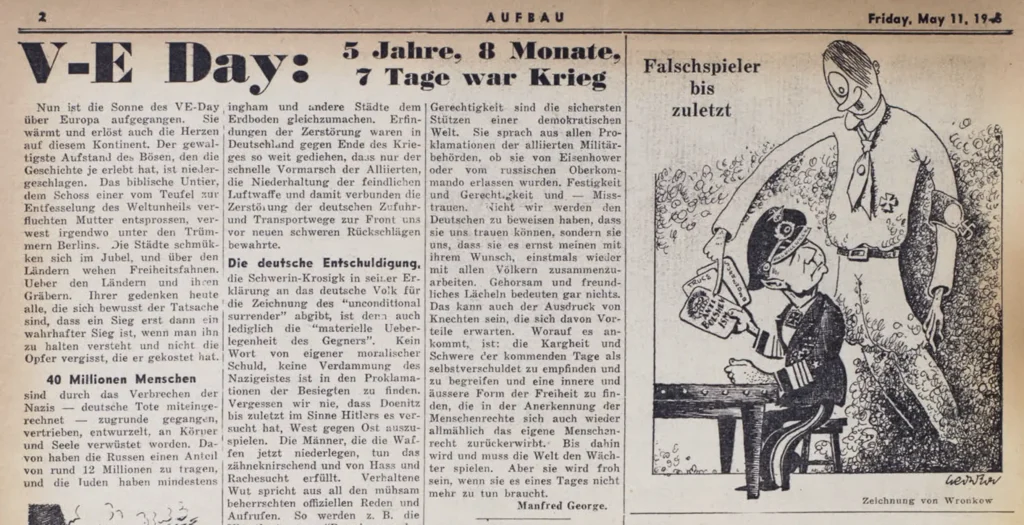

"V-E Day: 5 Jahre, 8 Monate, 7 Tage war Krieg"

Die Folgen der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkriegs waren für die Stadt Berlin verheerend: Es lebten nur noch 2,6 Millionen Einwohner in der Stadt, 28 Quadratkilometer bebaute Fläche waren komplett zerstört und damit allein 600.000 Wohnungen, aber auch zahlreiche Betriebe, Krankenhäuser und die Infrastruktur unbenutzbar.

Öffentliche Straßenpumpen wurden für viele Einwohner zur wichtigsten Wasserquelle. Auch Lebensmittel waren kaum zu beschaffen, die auf Lebensmittelmarken zugeteilten Rationen waren so gering, dass viele Menschen unter Hunger litten.

Von ca. 7.000 Menschen, die seit 1933 als Juden verfolgt wurden und sich versteckt hielten, wurden ca. 1.700 in Berlin befreit. Über 370.000 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge befanden sich zum Kriegsende in Berlin.

Die Sowjetische Armee war von Ende April bis Anfang Juli 1945 die einzige Besatzungsmacht in Berlin.

Mit der Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 übernahmen die Alliierten die oberste Regierungsgewalt in Deutschland und gliederten das Land in vier Besatzungszonen. Auch Berlin wurde in vier Sektoren aufgeteilt und von einer Viermächteverwaltung, der Alliierten Kommandantur, verwaltet, die am 11. Juli 1945 zu ihrer ersten Sitzung zusammentrat.

Die Berliner Sektoren orientierten sich meist an den Bezirksgrenzen, wichen aber in Mitte und Kreuzberg mitunter davon ab.

Erst Anfang Juli 1945 kamen die ersten US-amerikanischen und britischen Truppen und im August die restlichen französischen Einheiten nach Berlin.

Damit stand Berlin ähnlich wie Wien unter der Besatzung aller vier Alliierten.

Mit Kriegsende begann für viele Berlinerinnen und Berliner und für viele zur Emigration gezwungene Verfolgte die Suche nach vermissten Freunden und Familienangehörigen.

Überlebende der Vernichtungs- und Konzentrationslager kamen nach Berlin und wurden von der Jüdischen Gemeinde Berlins und dem Magistrat der Stadt betreut. Auch 537.000 Flüchtlinge wurden bis Juli 1945 zunächst in 48 Durchgangslagern versorgt und später - meist nach Brandenburg, Mecklenburg und Sachsen - weitergeschickt.

Erster Oberbürgermeister Berlins nach Kriegsende wurde auf Beschluss der Sowjetischen Armee der parteilose Arthur Werner. Im Oktober 1946 fand die erste Wahl statt und Otto Ostrowski von der SPD übernahm das Amt.

Eine fast taggenaue Chronik der Ereignisse in Berlin finden Sie auf den Seiten des Landesarchivs Berlin in der Berlin-Chronik.

BEITRÄGE ZUM PROJEKT

Berlin 1945

397 ITEMS

0% NOT STARTED

0% EDIT

99% REVIEW

1% COMPLETED

Tagebuch 1945 der deutsch-englischen Familie Wodrich aus Berlin

397 Items

Album (Band 1) mit tagebuchähnlichen Eintragungen und zahlreichen eingeklebten OriginalDokumenten und Briefen/Postkarten der deutsch-englischen Familie Wodrich aus Berlin-Charlottenburg für das Jahr 1945.

14 ITEMS

21% NOT STARTED

43% EDIT

36% REVIEW

0% COMPLETED

Geschichte von Max Bindel

14 Items

Die Autorin Irene Bindel, geboren 1938 in Berlin als Tochter einer christlichen Mutter und eines jüdischen Vaters, ist eine der letzten aktiven Berliner Zeitzeuginnen des Zweiten Weltkriegs. In ihrem Buch „Wassermilch und Spitzenwein“ erzählt sie, basierend auf den Tagebüchern ihrer Mutter aus der NS-Zeit, die Geschichte ihrer Familie und spannt dabei einen Bogen von über 100 Jahren bis in die 1970er Jahre. Die hier gezeigten Unterlagen stammen aus dem Nachlass von Irene Bindels Mutter Andrea Bindel, geb. Reich, und betreffen vor allem ihren Vater Max (genannt Luxel) Bindel. Sie umfassen Schriftstücke aus den Jahren 1945 bis 1950, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung eines Entschädigungsantrags standen: Suchmeldungen nach dem verschollenen Max Bindel, kirchliche Schriftstücke, einen Brief seiner Schwester an Andrea Bindel, in dem sie die Aussage ihres Bruders Max Bindel, dass er sich einer Widerstandsbewegung angeschlossen hatte, bestätigte, sowie Gefängnis-Dokumente. Max Bindel und Andrea Reich lernten sich in Berlin beim Tanzen kennen. Max war Jude und Andrea Christin. 1933 heirateten sie standesamtlich – ein Schritt, der in der Zeit des Nationalsozialismus nicht einfach war, da ihre Ehe als sogenannte „Mischehe“ galt. Begrüßt wurden sie vom Standesbeamten mit einem „Heil Hitler“-Gruß und den Worten: „Ich muss Sie ja leider trauen“. Ein Jahr später folgte die kirchliche Trauung im Berliner Prenzlauer Berg in der ehemaligen Messiaskapelle durch Pfarrer Burgstahler. Max Bindel trat hierfür zum Christentum über. Er war überzeugt, dass er Christ werden müsse, um seine Frau zu schützen. In den darauffolgenden Jahren wurde den Eheleuten die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen – sie galten fortan als staatenlos. Ab 1939 tauchte Max Bindel unter. Von da an sah er seine Frau und seine Tochter Irene nur noch selten und an geheimen Orten. Unter großer Gefahr und auch mit Hilfe der Sozialfürsorgerin Margarete Meusel aus Berlin Zehlendorf versorgte Andrea Bindel ihren Mann mit Geld, Essen und Kleidung. Er war Teil einer kleinen Widerstandsgruppe, allerdings hatte seine Frau keine weiteren Informationen darüber. 1941 wurde Max Bindel verhaftet und ins Strafgefängnis Berlin Moabit und danach 1943 ins Strafgefängnis Berlin-Plötzensee gebracht. Zum Kriegsende verliert sich seine Spur. Nach Kriegsende suchte Andrea Bindel mit aller Kraft und auf verschiedenen Wegen nach ihrem Ehemann – jedoch ohne Erfolg. Er wurde für tot erklärt. Entschädigungsanträge wurden abgelehnt, der Grund dafür lautete, der ursächliche Zusammenhang seines mutmaßlichen Todes mit der Verfolgung sei nicht erwiesen.

39 ITEMS

8% NOT STARTED

0% EDIT

92% REVIEW

0% COMPLETED

Erwin Daugs Briefe aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft

39 Items

Erwin Daugs (vermutlich 1927-2002) schrieb seiner Frau Ursula (vermutlich 1928-2015) und seine Tochter Monika aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft in Oberursel im Taunus Briefe. Die Familie war bis 1945 evakuiert und kam dann nach Petershagen. 1948 kam Erwin Daugs aus der Gefangenschaft zurück. Ein gemaltes Bild von seiner Tochter Monika (09.06.1941-20.02.2025) ist noch erhalten. Auf dem Foto sind Mutter und Tochter Monika (4 Jahre) zu sehen.

136 ITEMS

1% NOT STARTED

7% EDIT

93% REVIEW

0% COMPLETED

"...wünscht man sich mit allen Fasern seines Herzens Frau und Kind herbei" - Briefe aus Kriegsgefangenschaft und dem Berlin der Nachkriegszeit von Heinz Conrad an seine Frau Hanni in Bockum-Hövel

136 Items

Die Beiträgerin Christa Zimmermann erzählt: "Mein Vater Heinz Conrad wurde 1912 geboren. Er war Kriegsgefangener bei den Engländern bei Münster und hat dort auch meine Mutter kennengelernt. Die Mutter hat mich Ende 1946 bekommen, in Bockum-Hövel, auf dem Land. Ein kalter, schneereicher Winter. Meine Mutter lebte mit mir als Baby bei ihren Eltern, die um zwei im Krieg gefallene Söhne trauerten. Es gab keine Babysachen, keinen Kinderwagen, nicht genug zu essen. Dann wurde meine Mutter sofort wieder schwanger, mein Bruder kam zur Welt. Noch mehr Not. Mein Vater mußte nach dem Ende der Kriegsgefangenschaft zurück ins zerbombte Berlin, zu seiner alten Mutter. Auch er hatte seinen jungen Bruder im Krieg verloren. In Berlin gab es keinen Wohnraum für die jetzt vierköpfige Familie, alles war zerbombt. Dann kam die Blockade der drei Westsektoren Berlins durch die Sowjetunion von Juni 1948 bis Mai 1949. Reisen nach Berlin wurde fast unmöglich. Meine geschwächte Mutter konnte unmöglich mit zwei Babys ohne Kinderwagen (die gab es nirgends), ohne Babynahrung, ohne Hilfe diese gefährliche Zugfahrt mit mehrmals Umsteigen, Zugausfällen, endlosen Kontrollen etc. bewältigen. So blieben den Eltern nur sehnsuchtsvolle Briefe (es sind an die 40 Briefe). Dann schafften sie eine Übersiedlung nach Berlin. Sie mußten zu Viert bei der Mutter meines Vaters in einem einzigen Zimmer unterkommen. Das gab bald enorme Schwierigkeiten in so großer Enge und knappen Lebensmitteln, so dass meine Mutter nach kurzer Zeit Hals über Kopf mit den zwei Kleinkindern in gefährlicher Flucht durch mehrere Grenzen zurück zu ihren Eltern nach Bockum-Hövel unternahm und dort Zuflucht fand. Es war eine dramatische Zeit voller Leid und Entbehrungen, heute kaum vorstellbar. Ich hatte ganz tolle, liebevolle Eltern!" Folgende Dokumente sind in dieser Geschichte zu finden: 1. Briefe: sechs Briefe von Heinz Conrad aus dem Zeitraum September bis Oktober 1947 aus dem Entlassungslager Münster und aus Berlin an seine Frau Johanna Conrad in Bockum-Hövel – Kriegsgefangenenpost und Heimkehr, er wartet auf den Transport nach Berlin mit tausenden Heimkehrern. Berichte aus Berlin über die Lebensumstände und die Preise (ein Brot kostet 33 Mark; ein Pfund Zucker 80 Mark; ein Pfund Butter 230 Mark – alles Schwarzmarktpreise). 2. Haushaltsbuch / Kontobuch – Heinz Conrad notiert von 1947 bis April 1950 Einnahmen und Ausgaben 3. Lieder 4. Einfacher Rundreise-Interzonen Paß von Heinz Conrad (Single round trip interzonal pass / laisser-passer interzone). - In der Nachkriegszeit konnte die kleine Christa von der Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes profitieren (vgl. Bernd Haunfelder: Kinderzüge in die Schweiz. Die Deutschlandhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes 1946-1956, Münster : Aschendorff, 2007), sie erzählt: "Berliner Kinder, z. T. unterernährt, fuhren für 3-4 Monate zu Schweizer Familien aufs Land und wurden gesund gepäppelt. Auch ich war so ein 'Schweizer Kind', auf einem Bauernhof in Moudon. Wurde dort bestens ernährt und hatte Freiheit ohne Ende zwischen Kühen und Schlachtefest… Ich kam mit Geschenken im Koffer heim. Auch dies ist ein umfassendes Thema der Nachkriegsjahre."

35 ITEMS

6% NOT STARTED

6% EDIT

80% REVIEW

9% COMPLETED

Tagebuch von Elsbeth Werner (01.1945-05.1945)

35 Items

Das Tagebuch beschreibt die Situation der Familie Werner von Januar 1945 bis Mai 1945. Walter Werner war Ingenieur und verantwortlich für die Eisenbahnstrecke zwischen Plauen und Nürnberg. Durch einen Unfall als Kind war er nicht wehrtauglich. Sein Amtssitz war Plauen, wo die Familie im Bahnhof eine Dienstwohnung bewohnte. Bei Fliegeralarm hatte die Familie zusammen mit den Reisenden, die sich im Bahnhof/Zügen aufhielten, im Keller des Bahnhofs Schutz gesucht. Dies war für die Kinder belastend. Daher sorgte Walter Werner dafür, dass seine Frau und die beiden Kinder in einem Bahnhofswärterhaus an der Bahnstrecke bei einer Frau und ihren Kindern unterkommen konnten. Nach dem Krieg ist die Familie mehrfach umgezogen: Gutenfürst (Krebes) Zwergenschule für Tochter Helga (*1938), Reichenbach 1949 und letztendlich Berlin-Lichtenberg/Schöneweide 1955. Walter Werner hat nach dem Krieg unter anderem für Russen Reparaturen z.B. an Radios vorgenommen. Die Soldaten konnten mit D-Mark nichts anfangen und bezahlten auch für Kleinigkeiten 100 D-Mark.

66 ITEMS

82% NOT STARTED

18% EDIT

0% REVIEW

0% COMPLETED

Arbeiterleben im Nachkriegs-Berlin: verschiedene Bescheinigungen der Familie Schawer/Uebe

66 Items

Sie lebten in einem typischen Arbeiterkiez im Berlin der Nachkriegszeit, dem Friedrichshain, heute ein beliebter Szenebezirk. Wie mühsam es war, über die Runden zu kommen, lässt sich anhand der verschiedenen Dokumente rund um das Arbeitsleben nur erahnen. Arbeitsbücher, Zeugnisse, Lehrgänge: Die verschiedenen Bescheinigungen des Ehepaars Werner Schawer und Else Schawer (geb. Uebe) sowie des Verwandten Friedrich Uebe bezeugen, wie oft Arbeitgeber gewechselt werden mussten, wieviel Mühe es gekostet haben muss, zu Lohn und Brot zu kommen. Else arbeitet in der Konfektion als Hemdenschneiderin und in Heimarbeit als Stepperin an der Nähmaschine. Ihr Mann ist Schneider, Kraftfahrer, Monteur und zwischendurch Polizeianwärter. Im Einzelnen beinhaltet der Beitrag folgende Dokumente: * Aufrechnungsbescheinigung über die Versicherungskarte 1948 für Werner Schawer * Zeugnis für Werner Schawer von Marks & Mühlisch Lagerei 1950 * Zeugnis für Werner Schawer von C & A Brenninkmeyer 18.02.1946 * Lehrgangsbescheinigung für Polizeianwärter 19.05.1946 * Entlassungsschein für Werner Schawer 24.07.1945 * Meldekarte für Werner Schawer 14.08.1945 * Versichertenkarte für Werner Schawer 06.12.1949 * Arbeitsbuch für Elsa Schawer geb. Uebe * Arbeitsbuch Ersatzkarte für Elsa Schawer 06.08.1945 * Anschlusskarte (Arbeitsbuch Ersatzkarte) für Elsa Schawer 05.08.1948 * Entlassungsschein für Friedrich Uebe 13.09.1945

269 ITEMS

0% NOT STARTED

2% EDIT

86% REVIEW

12% COMPLETED

Tagebücher von Rosemarie Lüder

269 Items

Rosemarie Lüder wuchs auf Gut Salzow bei Löcknitz in Vorpommern auf. Die Familie wurde von Sowjets enteignet, ihr Vater bei der Übergabe der Schlüssel für das Gut erschossen. Rosemarie flüchtete gemeinsam mit ihrer Mutter nach Lübeck, wo sich alle Familienmitglieder, wie zuvor vereinbart, zum Kriegsende hin trafen. Sie beschreibt in ihren Tagebüchern von 1940 bis 1955 ihre Zeit auf Gut Salzow, in Lübeck und ihren weiteren Lebensweg nach dem Krieg.

12 ITEMS

0% NOT STARTED

17% EDIT

83% REVIEW

0% COMPLETED

Bericht einer Vertreibung von Altdamm (Stettin) nach Lensahn (Holstein) ab März 1945

12 Items

Beiträgerin: Cornelia Freiwald aus Schönefeld (bei Berlin) Postkarte vom 9.1.48 und Brief vom 1.2.1948 an meinen Großvater August Freiwald in Berlin-Rudow von seinem Freund August Zimmat. Der 73-jährige August Zimmat schickt zunächst eine Postkarte, um herauszufinden, ob sein Freund August Freiwald unter der ihm mitgeteilten Berliner Anschrift erreichbar ist. Als sich dies bewahrheitet, schreibt er einen ausführlichen Brief und berichtet ihm von der Vertreibung und den Schicksalsschlägen seiner Familie und befreundeter Familien. Sie wurden am 6. März 1945 aufgefordert, ihre Heimat in Altdamm (Stettin) zu verlassen. Über mehrere Stationen - und eine kurze Rückkehr in das zerstörte Heim - gelangten sie schließlich nach Lensahn in Ost-Holstein. Mit schwarzem Humor schildert er die alltäglichen Überlebensstrategien. Die Transkription stammt von Cornelia Freiwald und enthält noch einige Lücken.

2 ITEMS

0% NOT STARTED

100% EDIT

0% REVIEW

0% COMPLETED

Die antifaschistischen und demokratischen Kräfte formieren sich für einen Neuanfang mit Unterstützung der sowjetischen Besatzungsmacht

2 Items

Die abgebildeten Dokumente stammen aus dem Nachlass meines Vaters, Otto Politz. Unmittelbar nach Beendigung des Krieges versuchten die Befehlsorgane der Roten Armee antifaschistische Kräfte, die den Aufbau eines neuen demokratischen Systems wollten, zu gewinnen und zu unterstützen. In diesem Zusammenhang hat mein Vater mit der sowjetischen Kommandantur in Berlin-Staaken zusammen gearbeitet. Ziel der gemeinsamen Bemühungen war, neue deutsche, demokratische Verwaltungsorgane zu schaffen, die das tägliche Leben wieder in Gang brachten und organisierten. Aus dieser Zeit stammen die abgebildeten Ausweise für meinen Vater. Vertreter der Kommandantur waren auch bei uns zu Hause, überließen uns zeitweise einen russischen Schäferhund als Schutz gegen vagabundierende Einbrecher. Ebenso übergaben sie meinem Vater ein verletztes, ausgemustertes Pferd, das mein Vater, der als Jugendlicher bei einem Schlächter gelernt hatte, gemeinsam mit einigen anderen Siedlern schlachtete. Das Fleisch wurde zur großen Freude aller Beteiligten in der Umgebung verteilt.

32 ITEMS

0% NOT STARTED

0% EDIT

100% REVIEW

0% COMPLETED

1951/1 - Tagesberichte Joachim Dübler 1. Januar 1951 bis 26. März 1951

32 Items

Tagebucheinträge (Tagesberichte) von Joachim Dübler 1. Januar 1951 bis 26. März 1951.

32 ITEMS

16% NOT STARTED

0% EDIT

84% REVIEW

0% COMPLETED

1950/4 - Tagesberichte Joachim Dübler 1. November 1950 bis 31. Dezember 1950

32 Items

Tagebucheinträge (Tagesberichte) von Joachim Dübler 1. November 1950 bis 31. Dezember 1950.

36 ITEMS

94% NOT STARTED

6% EDIT

0% REVIEW

0% COMPLETED

1950/3 - Tagesberichte Joachim Dübler 23. Juli 1950 bis 31. Oktober 1950

36 Items

Tagebucheinträge (Tagesberichte) von Joachim Dübler 23. Juli 1950 bis 31. Oktober 1950

36 ITEMS

53% NOT STARTED

0% EDIT

47% REVIEW

0% COMPLETED

1950/2 - Tagesberichte Joachim Dübler 1. April 1950 bis 22. Juli 1950

36 Items

Tagebucheinträge (Tagesberichte) von Joachim Dübler 1. April 1950 bis 22. Juli 1950

136 ITEMS

99% NOT STARTED

1% EDIT

0% REVIEW

0% COMPLETED

1950 - Taschenkalender mit Tagebucheinträgen von Joachim Dübler

136 Items

Tagebucheinträge von Joachim Dübler in einem Taschenkalender für das Jahr 1950

1 ITEM

0% NOT STARTED

100% EDIT

0% REVIEW

0% COMPLETED

Beleg der Wechselstube Berolina 1949

1 Item

Beleg einer Berliner Wechselstube Berolina aus Berlin-Neukölln über den Umtausch von 15 DM (West) in 90 DM (Ost) vom 9.11.1949, Kurs 1:6. Der Beleg stammt von Joachim Dübler.

69 ITEMS

90% NOT STARTED

10% EDIT

0% REVIEW

0% COMPLETED

1949 - Taschenkalender mit Tagebucheinträgen von Joachim Dübler

69 Items

Tagebucheinträge von Joachim Dübler in einem Taschenkalender für das Jahr 1949

FORTSCHRITT

Started Items

Total Characters

Started Stories

Added Enrichments

Added Locations

Miles Run

Users Participating

TOP TRANSCRIBERS

1

2,415 Miles in this campaign

565,807 Characters | 1,467 Enrichments | 1,233 Locations

2

3

4

5

Das Projekt "Erinnerungen an das Kriegsende in Berlin" ist eine Kooperation zwischen der Staatsbibliothek zu Berlin, Facts & Files Historisches Forschungsinstitut Berlin, Facts & Files Digital Services GmbH und Europeana.

Es war Teil der Berliner Themenwoche „80 Jahre Kriegsende – Befreiung Europas vom Nationalsozialismus“, einer Kooperation mit Kulturprojekte Berlin, gefördert durch das Land Berlin.